公司作为国内板材类优势企业,在行业需求长周期平稳、结构转型加速的背景下,基本的产品处于有利竞争地位。同时公司人均产钢量、人均薪酬、吨钢折旧和吨钢费用四项核心成本控制能力突出,抗风险能力突出。配合行业短周期盈利周期回归,盈利改善值得期待。当前公司市值与重置成本的比值处于显著低估值状态,具备显著战略投资价值。

行业长周期总量稳定,结构优化:正如国盛钢铁年度策略报告《走向成熟》中提出人均钢产量突破600公斤意味着中国已确定进入工业化的成熟期,结构上随着固定资产投资大周期的退潮,消费服务业占比提升是经济发展的必然结果。与此同时工业金属进入长周期衰退期,但由于衰退期异常漫长,整体稳定成为了行业未来发展主旋律。与经济转型大趋势一致,国内钢材料消费结构持续优化。投资用钢比重进一步下降,制造业用钢比重一直上升。结构转型的过程伴随着公司竞争能力的变迁,在此期间制造业导向与出口导向的钢种具有更强的竞争力。

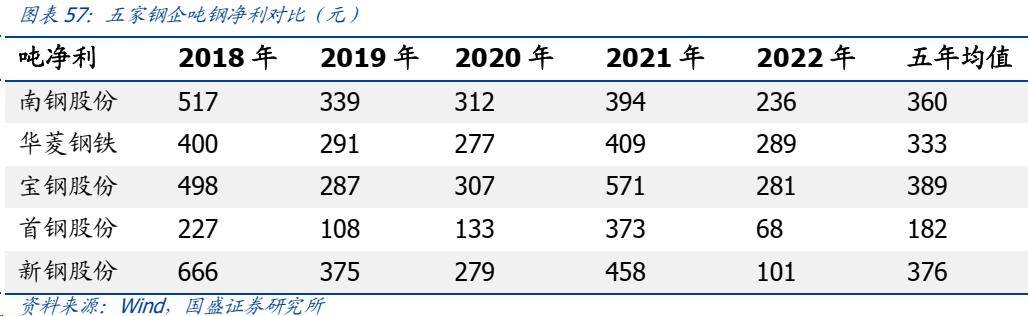

制造业用钢龙头,成本优势显著:南钢股份产品结构大部分以板材等制造业用钢为主。其中专用板材占比超50%,特钢长材占比超28%,优特钢占比超80%,合乎行业未来发展的新趋势。核心竞争力成本控制方面国内钢厂整体生产所带来的成本、吨钢售价较海外主要生产国家、钢企呈现出明显优势,国内钢价始终位于主要生产国最低水平。同时比较国内长流程上市钢企人均产钢量、人均薪酬、吨钢折旧和吨钢费用四项核心成本控制能力,南钢股份加工费在国内板材类企业中排名前列。

短周期经济恢复助力产能利用率抬升:随着消费率的回归和财政政策扩张,短周期不考虑库存周期摆动下中性预计2024年钢铁行业产能利用率恢复至85%左右,同比增长1%附近,期间若经济体重建库存,产能利用率可能达到更高水平。行业进一步助力企业盈利的周期性改善。

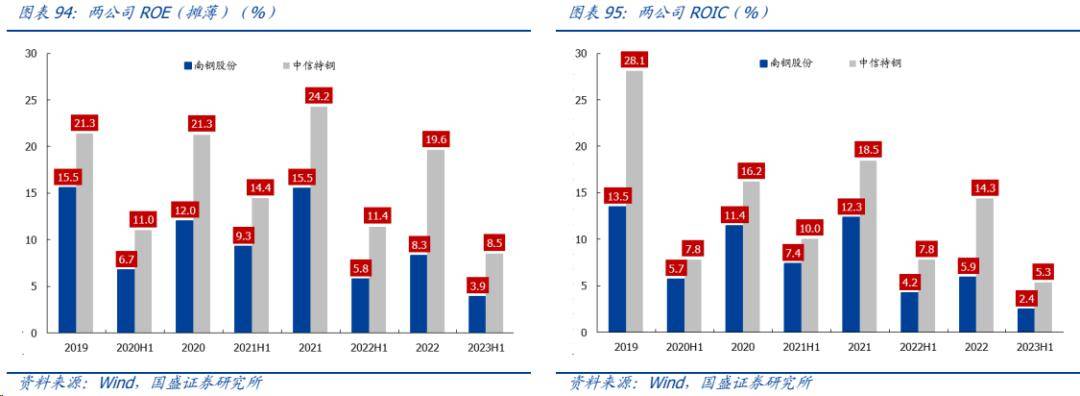

公司估值处于低估阶段,结构升级叠加中信赋能助力业务升级。从可比公司市值与固定资产原值的比率来看,南钢股份近五年估值高值水平约位于1.22倍附近,中枢水平在0.84倍左右,当前仅为0.56倍,后市行业景气度回升有望带动估值持续向上修复;随公司先进钢铁材料占比提升以及回归国资进程持续,后续业务内生增长叠加外部特钢赋能有望进一步加速特钢转换与产品升级,公司有望实现与中信特钢的协同发展,长周期盈利能力进一步提升。

投资建议。公司专注于中高端专用板材及特钢长材制造,受益于产品结构改善以及股东赋能,其盈利呈现出持续改善特征,参考公司近三年来估值变动情况,我们大家都认为公司估值有明显修复空间,近三年估值中枢区域对应市值337亿左右,估值高位区域对应市值490亿左右,首次覆盖,给予“买入”评级。

风险提示:上游原料价格大大上涨,钢材需求没有到达预期,新业务发展存在不确定性。

从历史数据来看,人均GDP在4000美元以下、人均粗钢产量位于200公斤以下处于国家生命周期的第一阶段,也是一个国家工业化起飞期之前的准备期,而人均4000美元到10000美元、人均粗钢产量从200公斤向600公斤靠拢对应工业化的起飞阶段。工业化起飞阶段需要完成基本的建设的最大化和制造业产能积累的最快化,期间伴随高速城镇化,地产进入量价齐升的大周期,工业化起飞期资本短缺,全社会资金向实体经济汇集,长期资金市场往往并不是黄金时代。

中国2003年开始步入工业化的起飞期,同时伴随着康波周期的回升期和繁荣期,在时代的大背景下新的技术普及带来原有的设备装置重新改造升级,推动朱格拉周期共振,放大需求弹性。中国如此大的经济体开始起飞,其工业化伴随着城镇化带来大宗商品需求快速上升,人口从第一产业向第二、第三产业转移,向大城市集中,劳动密集型行业向资本密集性行业迈进。

当固定资产积累到一定阶段会出现边际效应变差,结构主义经济学逐步踏上历史舞台,这一段时期就是工业化的成熟阶段。这一时期工业增加值占比出现趋势性下降,服务业占比提升,伴随着行业集中度上升,制造业整体竞争能力增强。在这一阶段,居民富裕后伴随着产品向中高端升级,表现形式为出口结构内部高端品比例持续不断的增加,如汽车、通信、工程机械等,同时进口替代提升,如高端设备制造、精细化工制造、医药等。

工业化成熟期也伴随着资本的过剩和外溢,因为劳动力成本相对上升,劳动密集型行业竞争力下降。这一时期长期资金市场开始慢慢地进入繁荣期。钢铁行业以粗钢人均600公斤以上作为进入工业化成熟期的标志,随后除美国外(70年代开始慢慢地开始去制造业,伴随着半个世纪的全球产能大转移),大部分工业国粗钢消费呈现漫长的稳定期。

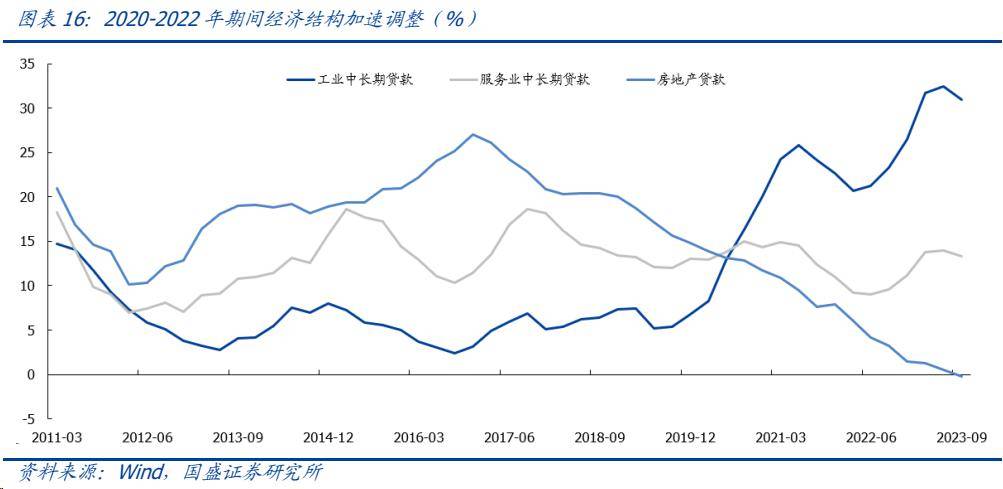

进入成熟期经济本身波动率放缓,结构问题关注度开始取代总量问题。伴随着中国的工业化的起飞、成长至成熟,过去二十年中国的经济结构不断发生进化。经济结构调整的同时用钢结构也会发生不断的进化。2021年-2023年中国经济结构调整加速进行,期间经济总量增长了8%左右,其中地产销售下了一个台阶,将近40%的下降,随后带来开工、投资的持续谨慎,建筑业相关的产业有明显萎缩;制造业在2019年以后因为中国供应链的优势和补短板等推动下有大量的投资产生,成为经济稳步的增长破旧立新的主要引擎。经济结构改变反应到金属需求上不难发现偏建筑业的下游过去持续收缩,而制造业相关的用途大幅度增长,对冲了建筑业下滑的大部分影响。

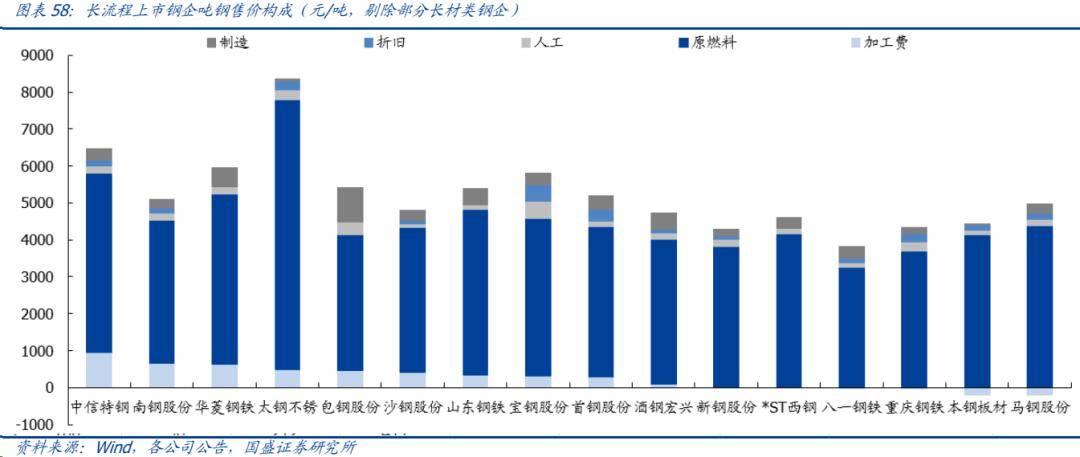

与经济转型大趋势一致,国内钢材料消费结构持续优化。其中地产用钢占比从2019年的峰值34.5%一路下滑,预计2024年降至18.7%左右,基建用钢占比保持相对来说比较稳定,同时制造业及净出口占比迅速增加至55%上方,呈现出持续扩张势头,这与经济整体驱动由投资转向消费有一定对应关系。对于用钢需求而言,结构转型的过程伴随着公司竞争能力的变迁,在此期间制造业导向与出口导向的钢种具有更强的竞争力。

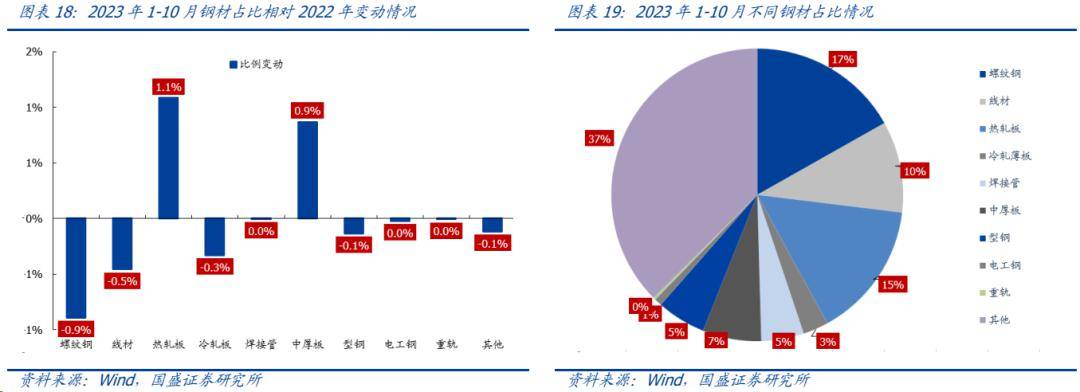

用于建筑行业的螺纹钢、线材等长材品种占比显著下滑,热轧板、中厚板等面向制造业的板材品种占比逐步增加,与经济转型方向一致。

南钢股份产品结构大部分以板材等制造业用钢为主。其中专用板材占比超50%,特钢长材占比超28%,优特钢占比超80%,合乎行业未来发展的新趋势。核心竞争力成本控制方面国内钢厂整体生产所带来的成本、吨钢售价较海外主要生产国家、钢企呈现出明显优势,国内钢价始终位于主要生产国最低水平。同时比较国内长流程上市钢企人均产钢量、人均薪酬、吨钢折旧和吨钢费用四项核心成本控制能力,南钢股份加工费在国内板材类企业中排名前列。

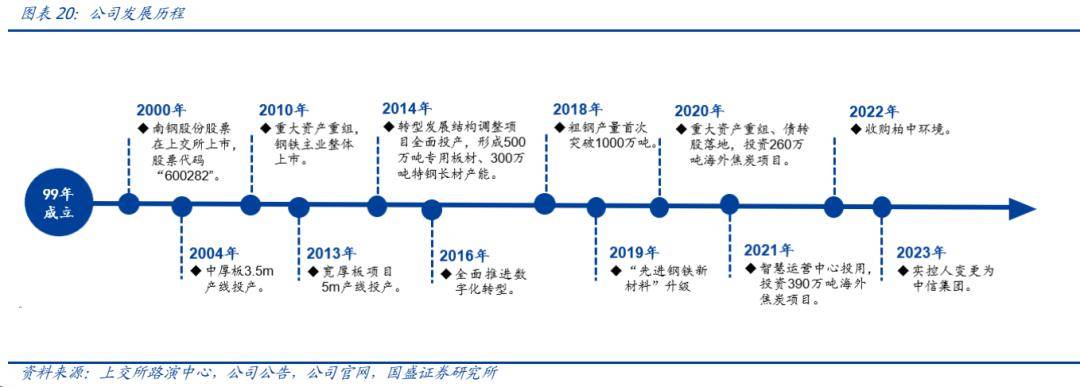

南京钢铁股份有限公司成立于 1999 年 3 月 18 日,拥有从矿石采选、炼焦、烧结、炼铁、炼钢到轧钢的完整生产工艺流程,具备年产千万吨级钢铁综合生产能力,2000年公司在上海证券交易所上市;公司是全球规模效益领先的单体中厚板生产基地之一及国内具有竞争力的特钢长材生产基地,以专用板材、特钢长材为主流产品,大范围的应用于油气装备、新能源、船舶与海工、汽车轴承弹簧、工程机械与轨交、桥梁高建结构等行业(领域),为国家重点项目、高端制造业升级提供解决方案,公司主要发展历史事件如下:

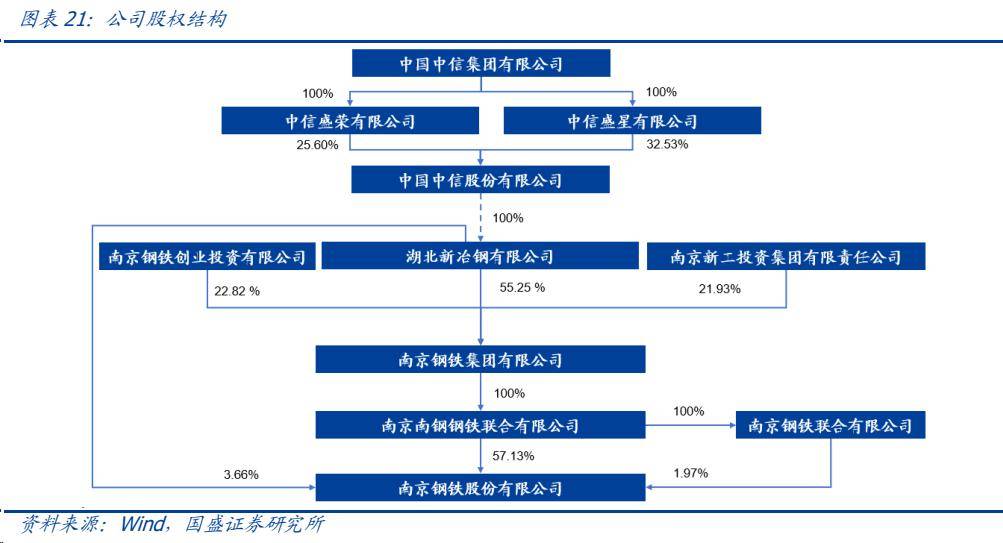

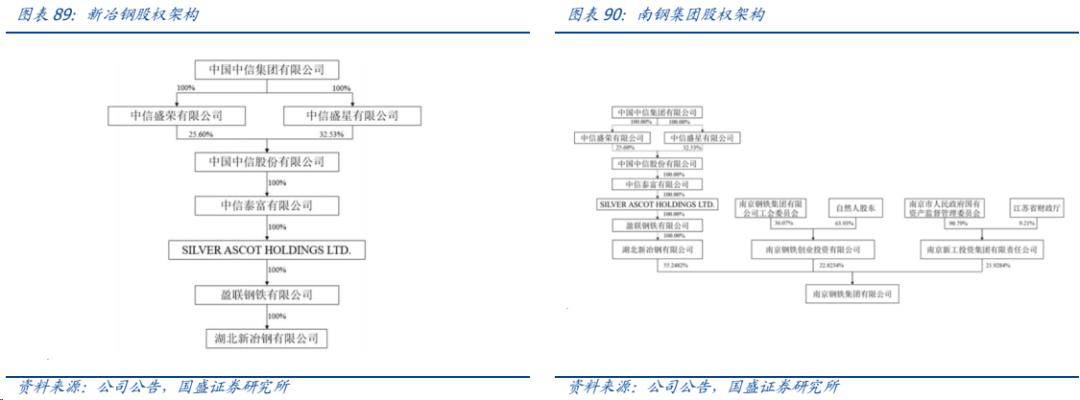

公司股权结构简明清晰。根据wind数据及公司公告,当前公司股本为61.65亿股,其中中国中信集团有限公司持有公司股份总数的36.48%,为公司控制股权的人及实际控制人。

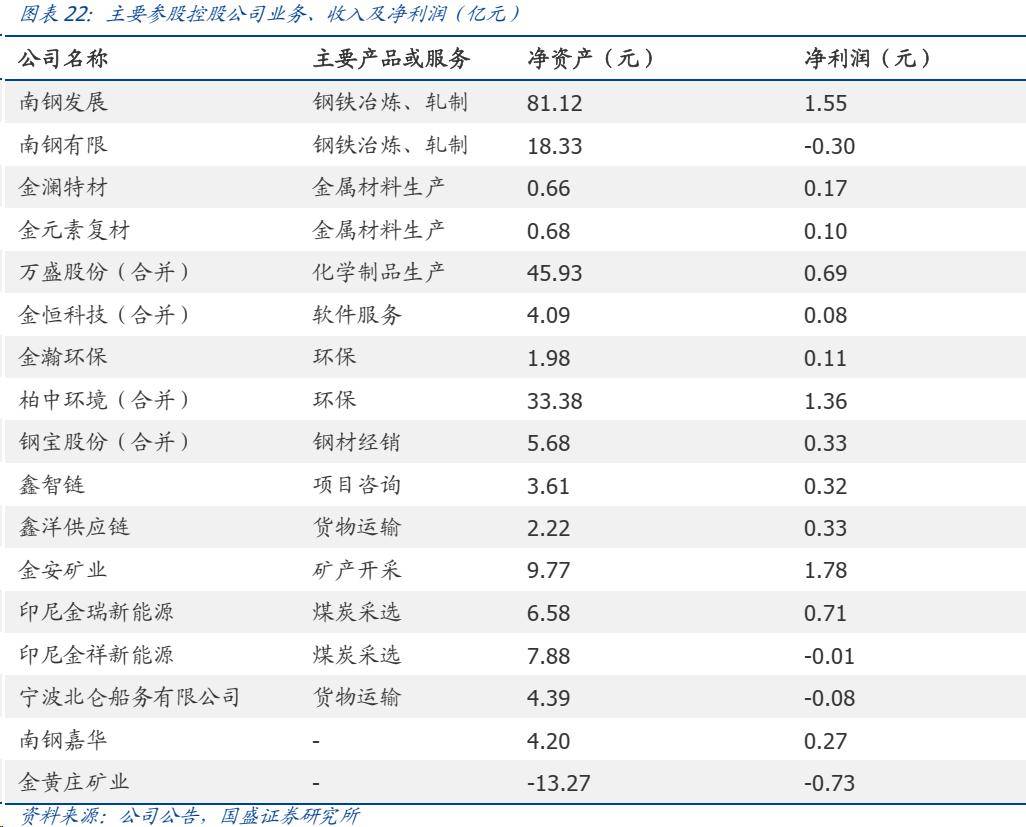

公司主要参股控股公司共有17家,2023年上半年各子公司营收与净利润贡献如下所示:

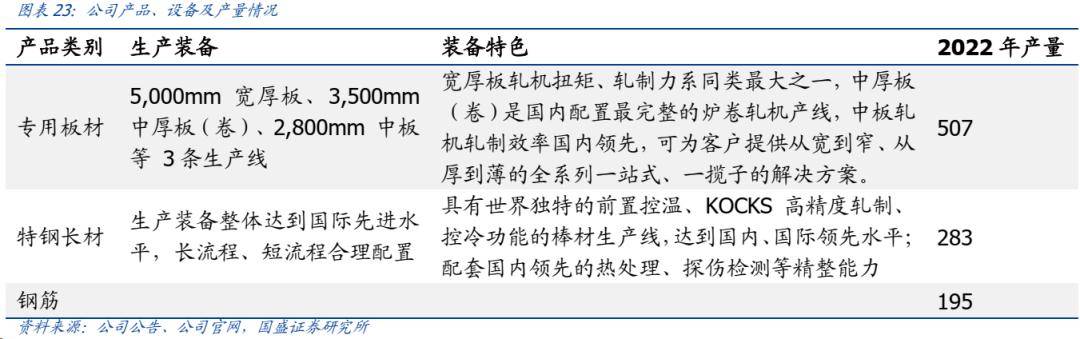

公司基本的产品为钢材产品的生产与销售,企业具有专用板材和特钢长材两大生产体系,主体装备已实现大型化、现代化、信息化,结合深厚的技术储备,聚焦研发与推广高强度、高韧性、高疲劳性、高耐磨性、耐腐蚀、易焊接等钢铁材料,并拥有相匹配的能源供给、节能环保及资源综合利用辅助系统,为高的附加价值产品生产提供支撑。依据公司公告,2022年产品结构中专用板材占比超50%,特钢长材占比超28%,优特钢占比超80%。

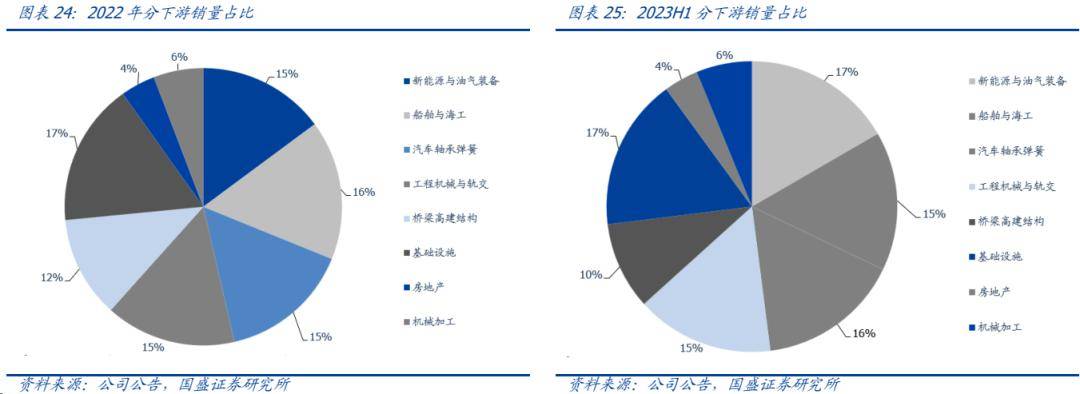

公司产品大范围的应用于油气装备、新能源、船舶与海工、汽车轴承弹簧、工程机械与轨交、桥梁高建结构等行业(领域),2022年公司实现钢材销售975万吨,2023年上半年公司实现钢材销售515万吨,具体品种及分下游销量占比如下图所示:

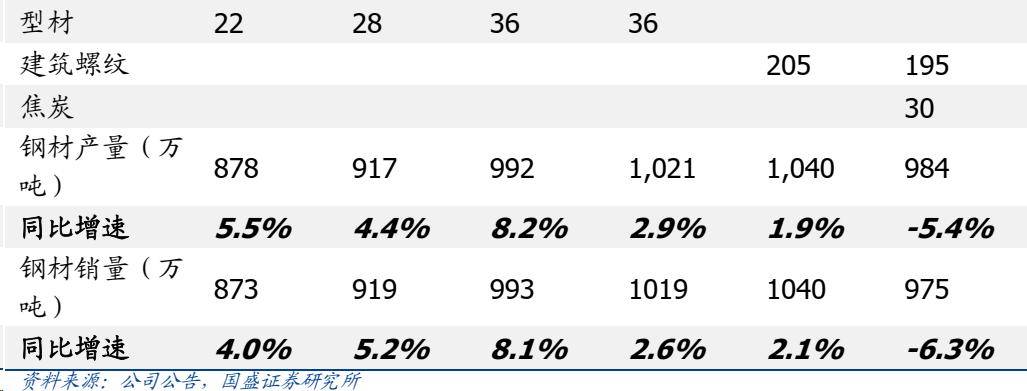

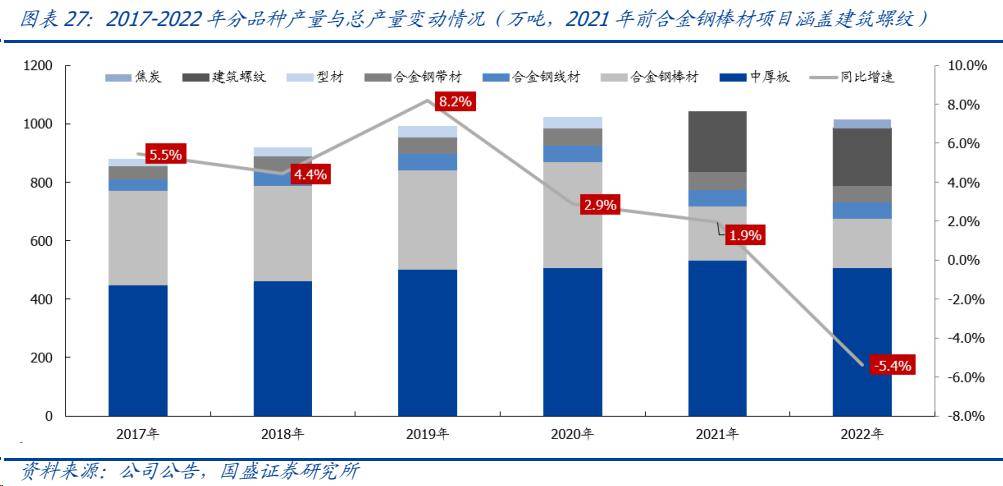

公司产销规模持续稳定增长,根据年报数据,公司2022年钢材产量为984万吨,同比下降5.4%;实现钢材销量975万吨,同比下降6.3%;2023年上半年产量为515万吨,同比增长5.2%,销量为515万吨,同比增长8.0%;近五年公司产销复合增速分别为1.8%、1.5%,随公司不断挖潜增效,2023年全年产量有望显著提升。

公司主要营业产品收入整体维持增长势头,归母净利跟随行业周期波动,底部坚实的同时在盈利大年呈现出弹性特征:

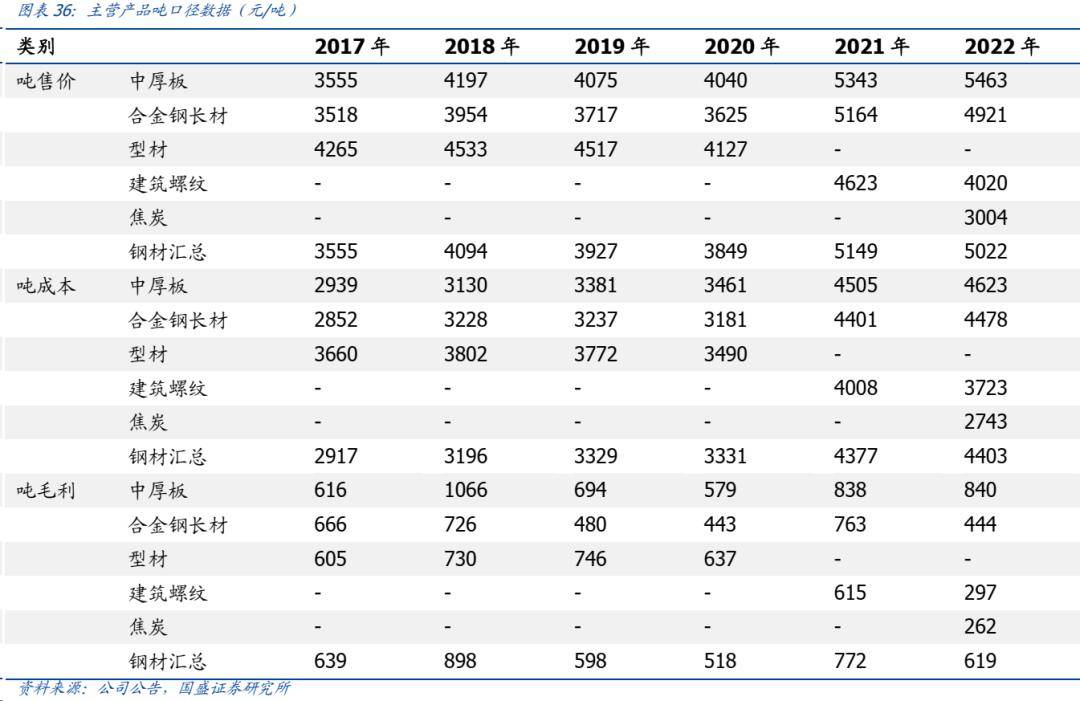

Ø公司2017年-2022年,总营收规模从376.0亿元增至706.7亿元,五年复合增速13.4%;2023年前三季度总营收563.7亿,同比增长7.1%;分品种来看,2022年中厚板营收占总营收的比重为39%,合金钢长材为20%,建筑螺纹为11%;

Ø公司2017年-2022年,归母净利规模从32.0亿元降至21.6亿元,五年复合增速-7.6%;2023年前三季度归母净利16.7亿,同比回落19.8%;分品种来看,2022年中厚板毛利占总营收的比重为56%,合金钢长材为17%,建筑螺纹为8%;

Ø分品种来看,公司2017年-2022年中厚板销售毛利率基本维持在15%上方,合金钢长材与建筑螺纹毛利率波动较大,别的业务毛利率偏低。

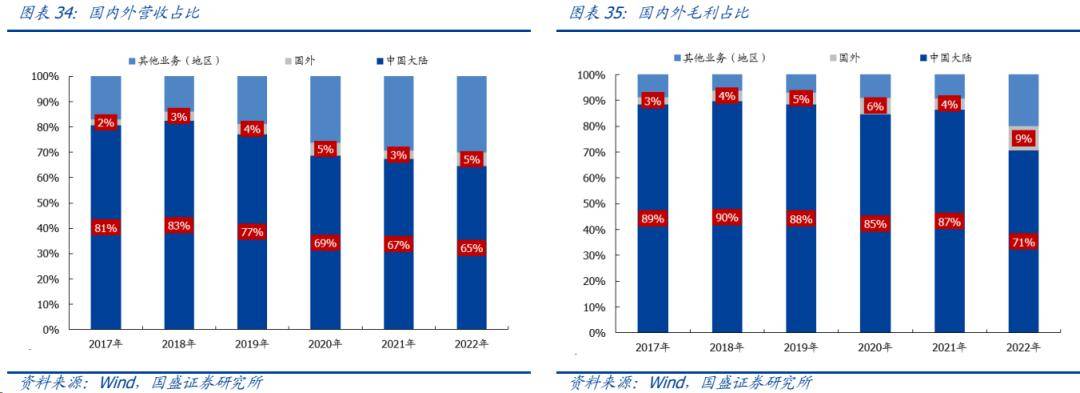

Ø分区域来看,国内市场仍是公司产品的主要销售区域,2022年主要经营业务中国大陆营收占比与毛利占比分别为65%、71%(不考虑别的业务项情况下)。

从经营数据分析来看,驱动公司盈利提升的主要部分为中厚板及合金钢长材业务,不仅占据营收与毛利的主要部分,吨数据表现也较为亮眼,从底层逻辑来看,地产投资及开工数据下滑导致长材需求逐步回落,建筑螺纹产品盈利能力或将持续回落。

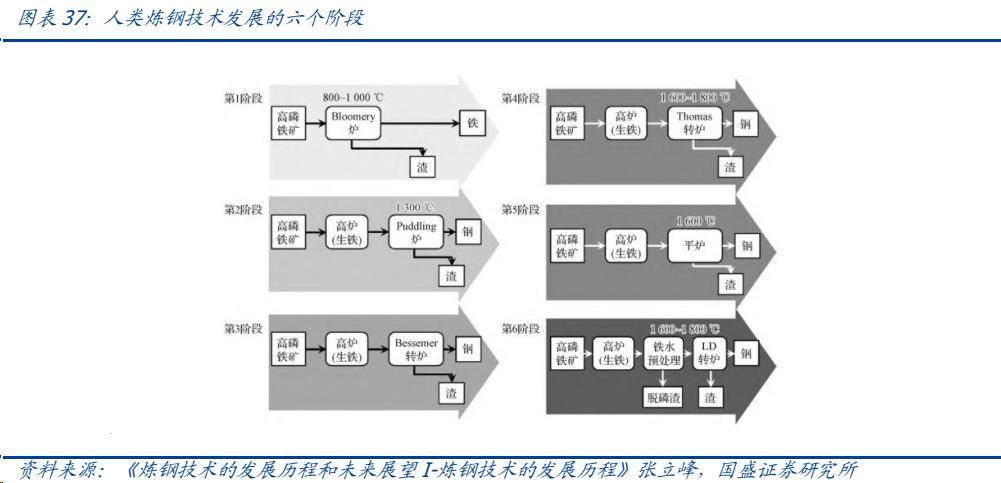

炼钢技术从19世纪50年代开始,发展至今已有170多年,经历了贝塞麦炼钢炉、平炉、氧气炼钢炉和电弧炉几个主要阶段。

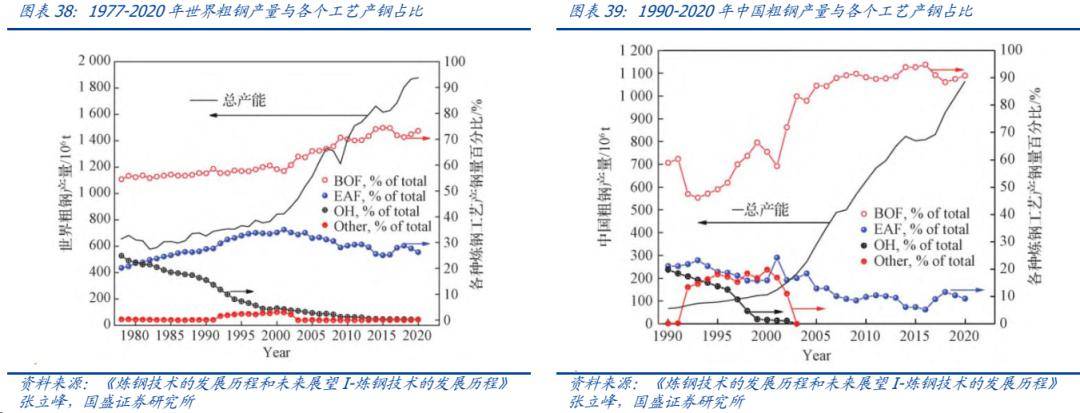

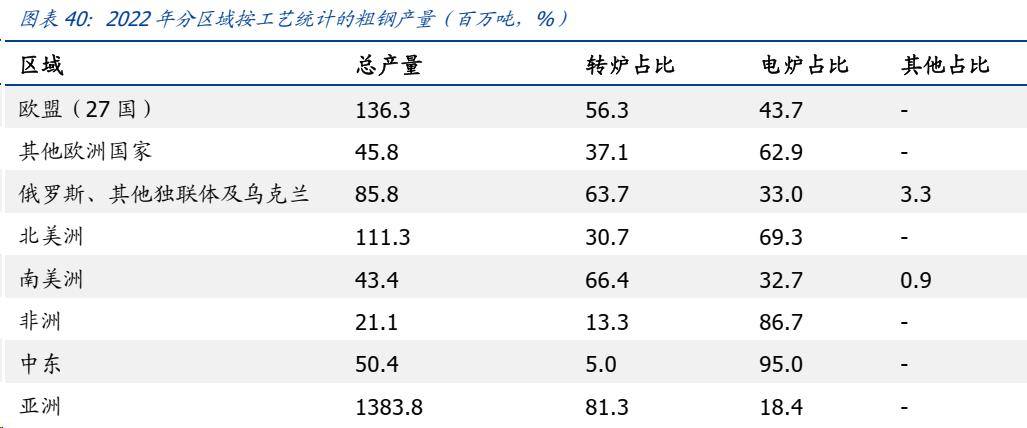

1980年到2020年,全球范围内转炉炼钢产量从55.8%增加到73.2%,电炉炼钢产量从20.8%增加到26.3%,平炉炼钢产量从23.0%降低到0.3%,其他炼钢产量约占0.2%。1990年到2020年,在中国,转炉炼钢产量从58.9%增加到90.8%,电炉炼钢产量从21.1%降低到9.2%,平炉炼钢产量从19.8%到2003年完全淘汰。

相比而言,国内钢厂整体生产所带来的成本及吨钢售价较海外主要钢企呈现出明显的成本与效率优势,这也构成了近年来中国钢材出口持续增量的基础,具体数据如下图所示,在废钢价格基本相当的情况下,螺纹钢、热轧卷板及冷轧卷板市场行情报价呈现出一致的特征,国内钢价始终位于主要生产国最低水平,钢价与废钢价格差值处于绝对低位。

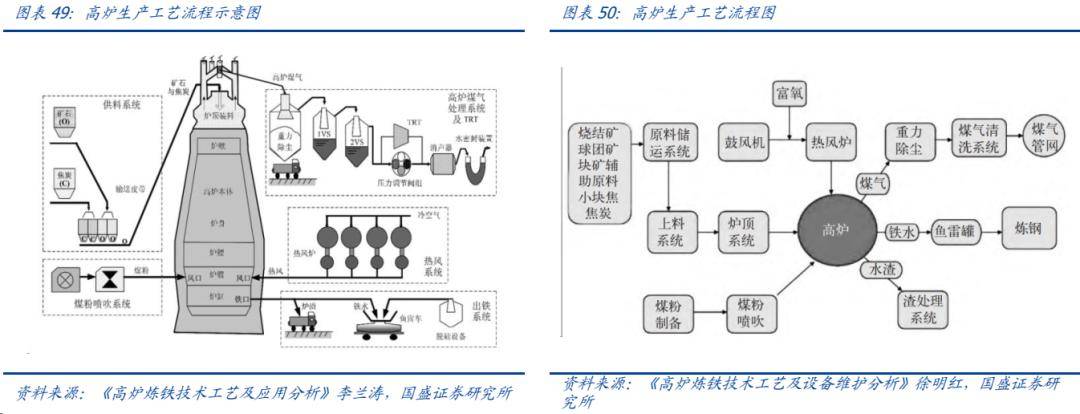

2015年到2018年中国高炉技术经济指标不断改善,高炉炼铁工序能耗降低到390.8kg/t,热风温度提高到1142℃,劳动生产率提高到7200t/(人a)以上。

2022年会员单位生铁产量占全国总产量的84.37%,主要技术经济指标见下表。指标显示,会员单位高炉燃料比、焦比,以及炼铁工序能耗在下降;喷煤比、风温有所升高;各企业之间炼铁系统技术经济指标发展不平衡,差距较大,因企业之间生产条件存在比较大区别,技术经济指标差异较大。

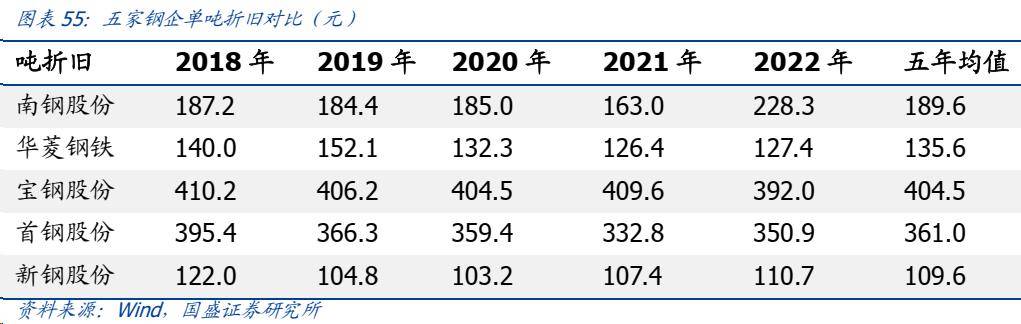

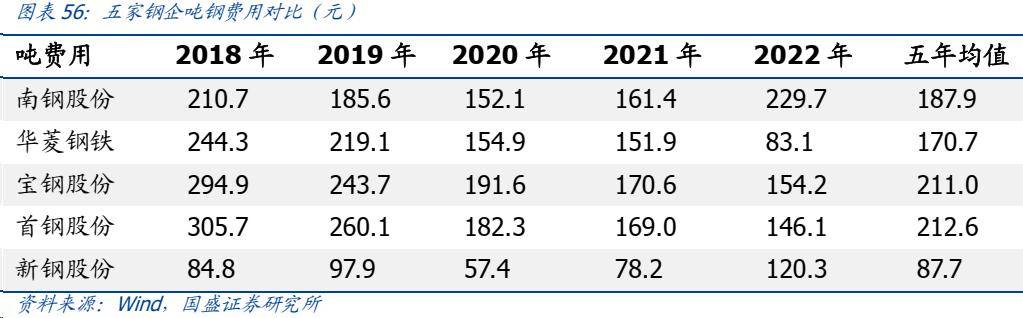

对于钢铁行业而言,重资产投入以及强盈利波动性使得投资难度加大,公司在行业所处的成本位置成为在行业竞争及周期波动中存活,并获得“长周期平稳”现金流的主要的因素,我们从人均产钢量、人均薪酬、吨钢折旧、吨钢盈利以及吨钢加工费五个维度来判断公司所处的成本位置,出于钢材分布结构和规模等因素考虑,我们选取宝钢股份、首钢股份、华菱钢铁、新钢股份四家钢企作为可比公司做横向对比。

生产人员人均产钢量方面,2022年南钢股份人均产钢量为1071.8公斤,处于中等水平,过去五年人均产钢量为1261.1公斤,高于新钢股份,低于其他三家可比公司;

人均薪酬方面,2022年南钢股份人均薪酬为26.0万元,略高于新钢股份,同时低于其他三家可比公司,过去五年人均薪酬为25.1万元,处于可比公司中等水平;

吨钢折旧方面,2022年南钢股份单吨折旧为228.3元,处于可比公司中游水平,过去五年单吨折旧均值为189.6元,处于可比公司偏低水平;

吨钢费用方面,2022年南钢股份吨钢费用为229.7元,为可比公司偏高水平,过去五年吨钢费用均值为187.9元,处于可比公司中游水平;

吨钢净利方面,2022年南钢股份吨钢净利为236元,处于盈利中游水平,过去五年吨净利均值为360元,处于可比公司中游偏高水平。

对照长流程上市钢企吨钢售价扣减制造、折旧、人工及原燃料后的加工费估算值,我们得知南钢股份加工费处于第一梯队,在板材类企业中排名前列,具备领先的成本控制能力与获利水平。

分行业汇总需求:结合我们对2024年各行业增速判断,合理情况下我们预计2024年国内钢铁消费总量在9.65亿吨左右,整体增速约1.6%;建筑业需求4.35亿吨,占总消费比重为41.4%,机械1.4亿吨,汽车0.54亿吨,家电0.35亿吨,制造业占比为50.8%,与宏观方式测算相匹配。

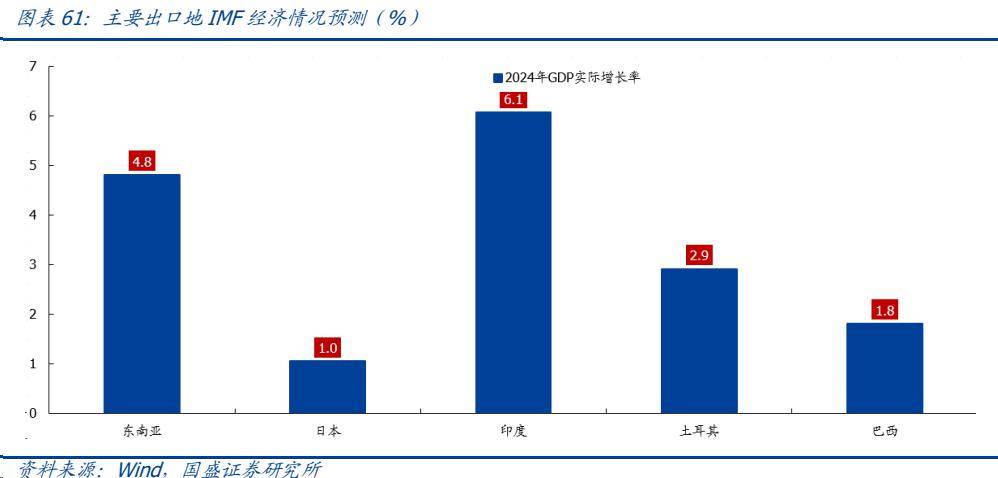

国内钢材出口价差自2021年逐步修复,净出口量持续三年维持高增状态,从外部市场总量及国际比较优势两个维度来看,主要出口地市场需求衰退概率不大,呈现出低速或中速增长态势,由于欧美市场并非中国钢材主要出口地,因而主要发达经济体的增速对出口影响不大,从目前情况去看,预计出口旺盛情况在2024年有望继续维持,后续主要关注本币汇率的变动对钢材出口优势带来的影响,谨慎预估2024年钢材出口总量约8669万吨,较2023年预估值增长约5%左右。

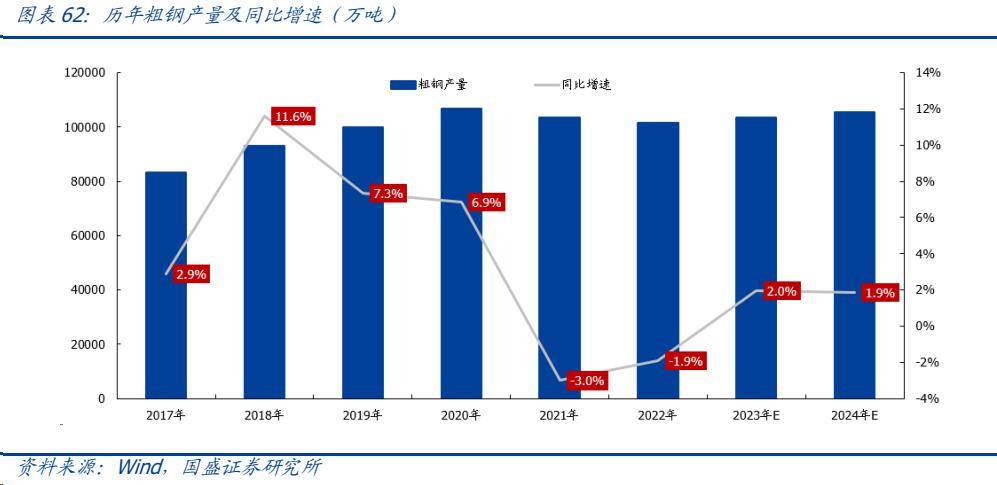

综合内外需多重测算方法考虑,不考虑库存周期摆动下中性预计2024年钢铁消费10.52亿吨左右,内外需合计增长约1900万吨,同比增长1.9%附近,期间若经济体重建库存,钢产量可能达到更高水平。这一时期经济特征导致波动率下降,钢铁周期性需求的波幅收窄。

供给方面,高利润诱导部分钢企在2018年-2019年期间通过种种手段重新增加产能,但随后进入缓和期。预计2024年钢铁产能增幅在700万吨-1000万吨左右,恢复至12.4亿吨左右,通过对国内及海外需求的交叉比对,预计2024年行业产量有望增至10.5亿吨左右,理论产能利用率将略有增加至85.0%左右,较2023年增长1.0个百分点。

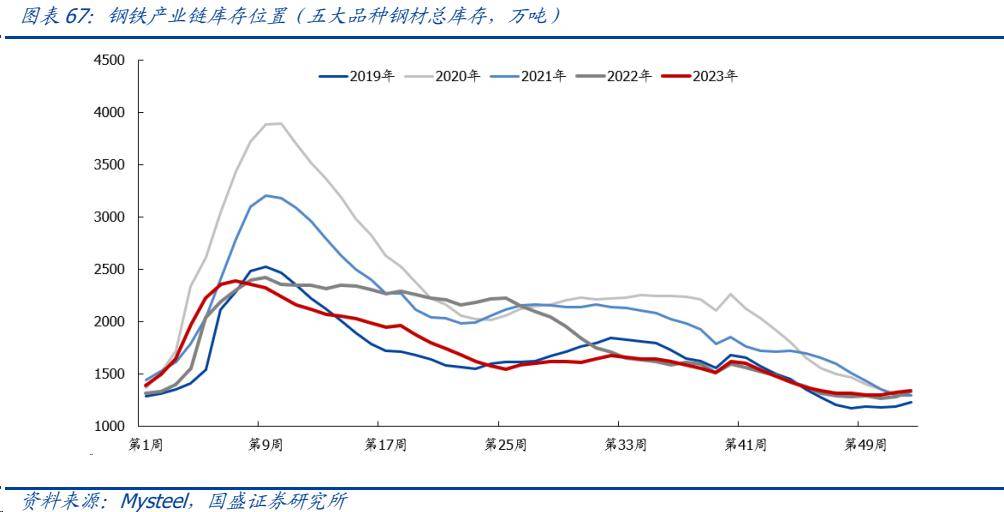

2023年库存低位摆动:一般来说消费的增加和减少会驱动这一些产品的产出周期性变化,但与真实消费相比,产出周期的易变性要大得多。当下游需求数量增加时,零售商、分销商、和制造商各自必须增加库存来满足需求的增长,这不可避免造成制造商产量增长超出实际变化,以满足零售商、分销渠道的库存需求。相反当销售增长放缓时,所有零售商和分销商减少向制造商订货,清理库存,因而制造商大幅度减少产量,导致产出减少。由于产业链上的各级供应商只根据来自其相邻的下级销售商的需求信息进行供应决策时,需求信息的不真实性会沿着供应链逆流而上,产生逐级放大的现象,到达最源头的供应商时,其获得的需求信息和实际消费市场中的需求信息发生很大的偏差,需求变异系数比下游企业需求变异系数大得多,即“牛鞭效应”。

2023年市场普遍对长期价格预期悲观,各环节生产企业大幅削减库存,传导到最上游原材料环节库存已经变成了畸形状态。我们近期对钢铁产业链研究之后发现,大部分环节库存接近历史极限水平,这就从另一方面代表着前期原材料采购数量低于实际消耗值。钢铁企业和最终产品之间产业链存在诸多中间环节,当需求周期性变化时,钢铁企业要大幅度调整产出,来满足多种环节库存增加和减少的需要,相关指标在经济周期中具有更强的易变性。

这轮工业公司盈利于2023年五月见底,目前盈利改善已持续半年之久,但信心不足导致企业经营异常谨慎,而扭转这种预期显然需要更长时间,这也是为何近半年来企业盈利改善但库存却依旧处于历史低位的重要原因。后期经济好转得以持续,信心改善后工业公司方有望迎来新一轮周期库存重建,从而放大需求弹性。库存见底后我们已看到库存周期启动的曙光,而其强度仍需在2024年进一步观察。

自2018年以来,钢铁行业盈利经历了高增到回落,再高增再回落的过程,钢企盈利与估值同步出现较动,我们统计了2018年到2022年期间每年公司市值的上限与下限,以此统计不同公司的估值上下限及吨钢估值上下限:

我们将吨钢估值与吨固定资产原值进行比对,在景气向上及向下年份不同钢企存在不同的估值区间,同时不同钢企间估值差异较大;景气高年份以2021年为例,新钢估值一度达到固定资产原值的180%,首钢与南钢在100%附近,宝钢与华菱基本维持在50%-60%重置成本区域;景气低年份以2020年为例,南钢估值一度跌到重置成本的47%左右。

从上述公司市值与固定资产原值的比率来看,一般而言固定资产原值的40%-60%之间是较为普遍合理的估值区域,考虑到正常经营所采取的财务杠杆比率,对于钢铁行业重资产、波动大的特征,多数钢企在30%区域上下进入偏低的估值位置,但也有部分钢企因为成本偏高、规模较大等原因,市场给予了较大幅度的折价,同时部分钢企因产品结构高端化程度较高获得了更高溢价。

从当前估值比率情况去看,多数钢企均处于估值偏低水平,虽然较2022年低值水平有所改善,但仍普遍处于低估状态,距离景气回落年份估值上限以及景气向上年份估值上限均有较大距离,具有非常明显投资价值,其中南钢股份近五年估值高值水平约位于1.22倍附近,对应市值为490亿左右,近五年估值中枢水平在0.84倍左右,对应市值为337亿左右。

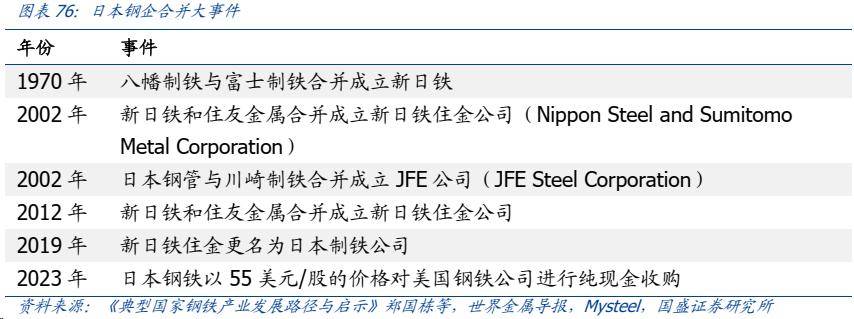

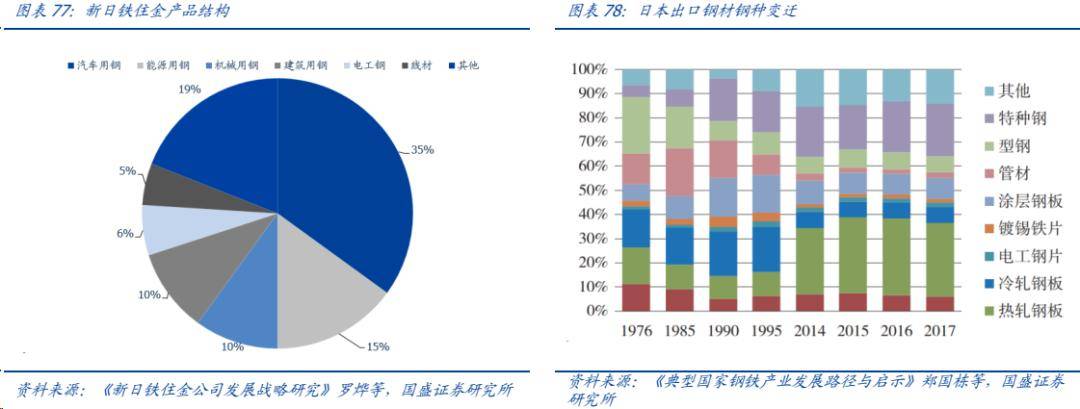

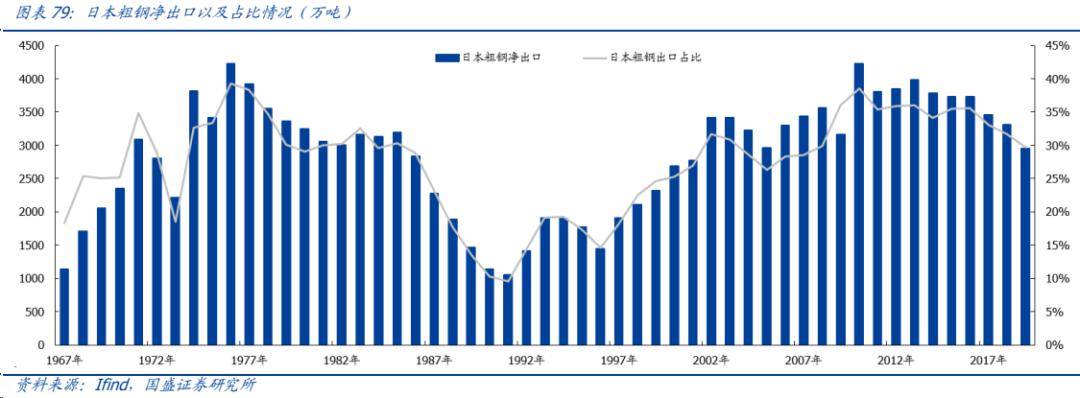

以日本为例,上世纪80年代后日本钢铁总产量从始至终保持较为平稳的状态,钢材产品结构逐渐向高端钢材倾斜。目前,日本特殊钢产量已占到本国钢铁生产总量的1/4以上,以汽车用钢、电工钢、优质结构钢为主,成为全世界最为先进的特殊钢生产国家之一。同早期工业化国家一样,日本钢铁企业通过不断兼并重组,实现了市场占有率增加和资产增值,最终形成了以日本制铁(原新日铁住金)和JFE公司两大钢铁集团为主的行业格局,二者产量合计占据日本国内产量的74%。

随着日本经济结构逐步变迁,钢铁产业向高的附加价值加工方向转变的趋势日益明显,制造业中重工业占比逐步增长,出口占比持续提升;在日本出口的钢材中,特种钢、热轧钢板比例呈增长趋势,分别由1976年的4.8%、15.1%增长至2017年的21.6%、30.4%。在日本特殊钢技术持续不断的发展壮大的背后是对新技术探讨研究的重视,1990—2011年全球高端金属结构材料专利申请排名前20位的机构中,日本就有13个,可谓全球之首。

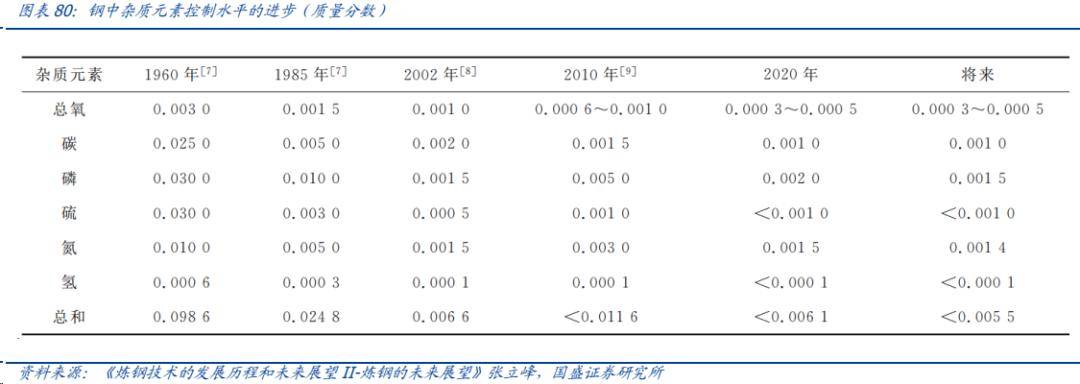

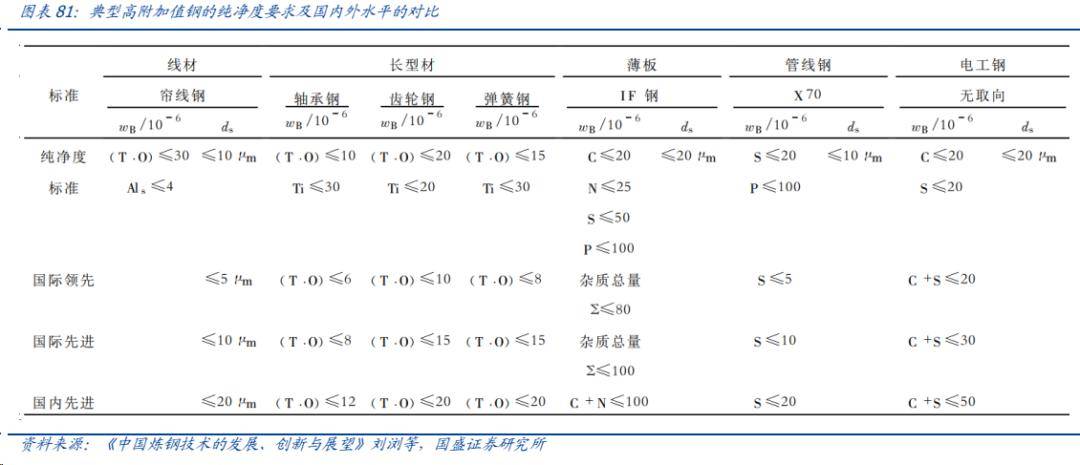

随着工业化起飞期我们国家粗钢产量从2003年的2亿吨增长至2020年的10亿吨以上,我国炼钢流程普遍完成了现代化改造,建立起包括铁水脱硫预处理-转炉复合吹炼-炉外精炼-连铸的现代化转炉炼钢生产流程和以大型超高功率电炉为主体,实现炼钢-精炼-连铸-连轧四位一体的短流程生产线,淘汰了平炉、模铸、化铁炼钢等落后的生产工艺;

我国钢水的纯净度,即钢中杂质元素质量分数的总量∑(S+P+T.O+N+H)从传统流程(550~600)×10^-6直接跨越到现代化钢铁流程(200~250)×10^-6,先进钢铁企业已达到小于100×10^-6的国际领先水平,与此同时,国内钢铁厂生产的高品质、高的附加价值钢种(如重轨钢、大型工程结构钢、冷轧薄板、电工钢、无缝钢管等)产量开始大幅提升。

2019年以来,公司高的附加价值产品市场占有率持续提升,先进钢铁材料销量占比由14%提升至25%以上。公司生产的先进能源用钢、高技术船舶及海工钢、高端工程及矿山机械用钢、高标轴承等特钢品种属于国家《战略性新兴起的产业分类(2018)》中“新材料产业”的先进钢铁材料。

根据公司2022年报,X80级管线钢、超低温用镍系钢、耐磨钢、船舶制造系列用钢销量放量增长,同比增长14%、30%、22%、26%。特钢长材方面,高标轴承钢销量增幅20%,四家国际客户销量分别同比增长7%~44%,高端客户市场占有率显著提升;工程机械品种结构优化,液压、销轴等非底盘类材料比例提升至30%,同比提升20个百分点,公司依照“生产一代、储备一代、研发一代”的理念,依托产品研制、生产、检验、服役大数据,围绕先进钢铁材料、关键战略材料和前沿新材料领域进行“卡脖子”技术探讨研究与产业深化服务,相关情况如下:

公司围绕“一体四元一链”(即钢铁“一体”+新材料、新智造、新能环、新互联“四元”,产业链延伸“一链”)进行精准布局。公司是全球规模效益领先的单体中厚板生产基地之一及国内具有竞争力的特钢长材生产基地,以专用板材、特钢长材为主流产品,聚焦研发推广高强度、高韧性、高疲劳性、高耐磨性、耐腐蚀、易焊接等钢铁材料。同时公司发力新材料、新智造、新能环、新互联“四元”,以及上游供应链延伸、产业链价值提升。

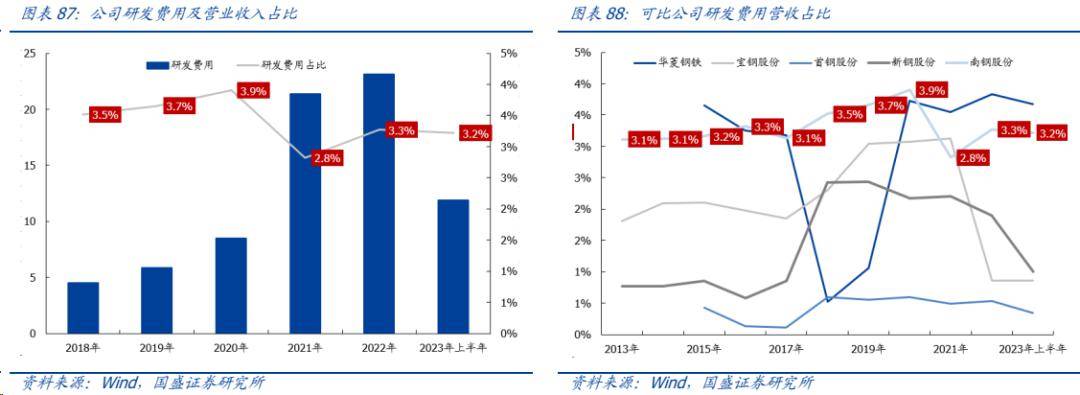

公司研发投入连续多年超过营业收入的3%,持续进行产品迭代创新及“卡脖子”技术攻关,开发超低温用镍系钢、100mm厚止裂钢、1300Mpa级超高强度结构钢板、硬度600HB高等级耐磨钢、海底抗酸管线、低温度的环境用高锰钢、大型集装箱船用大线能量焊接用钢等先进钢铁材料。其中超低温用9%Ni钢获得国家“制造业单项冠军产品”,独家供货国内首艘国产大型邮轮“爱达魔都号”,实现了4毫米厚钢板的厚度公差精准控制,突破了中厚板生产的极限规格,解决了宽薄板板形和厚度控制的世界性难题。

2023年12月5日,公司收到湖北新冶钢有限公司、南京钢铁集团有限公司发出的《关于新冶钢增资控股南钢集团以及南钢集团协议受让南京钢联60%股权事项完成工商变更登记的告知函》,公司间接控制股权的人由复星高科变更为南钢集团,公司的实际控制人由郭广昌先生变更为中国中信集团有限公司。

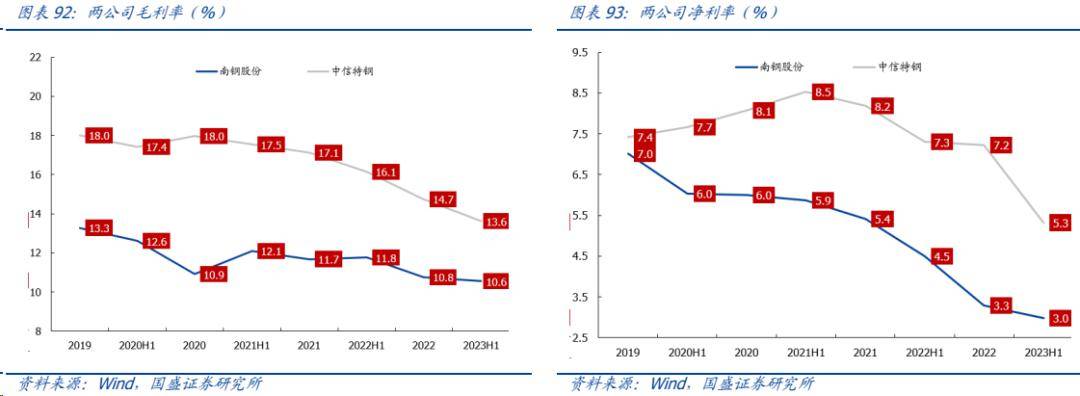

公司实控人的变更确认南钢股份将实质性纳入中信集团体系,作为中信特钢的少数股东,新冶钢成为中信体系两家钢铁业务资产的关键纽带,根据中信股份2023年4月2日公告,南钢股份在产能、装备、规模、产品竞争力和盈利能力等方面在特殊钢铁材料行业内都排名前列,南钢股份的产品品种与集团旗下的特钢产品能形成互补,建议收购将进一步夯实集团在棒线材以及钢板市场的竞争优势,提升整体特钢年产能至超过3,000万吨,巩固集团在特钢行业的领先地位。

根据中国冶金报,南钢在与中信泰富特钢强强联合后,将形成3000万吨级的专业化特钢航母,实现规模和市场占有率全球第一,优特钢棒线材和高的附加价值钢板产量全球第一,南钢具有优质的产业基础和盈利能力,将放大中信泰富特钢特钢板块一马当先的优势,进一步拓展中信泰富特钢板块的产业链条,补齐补强短板弱项,为其带来可观的协同收益;同时,中信突出的管理、技术和人才优势以及全牌照综合金融服务能力,也将为南钢转变发展方式与经济转型提供坚实保障。

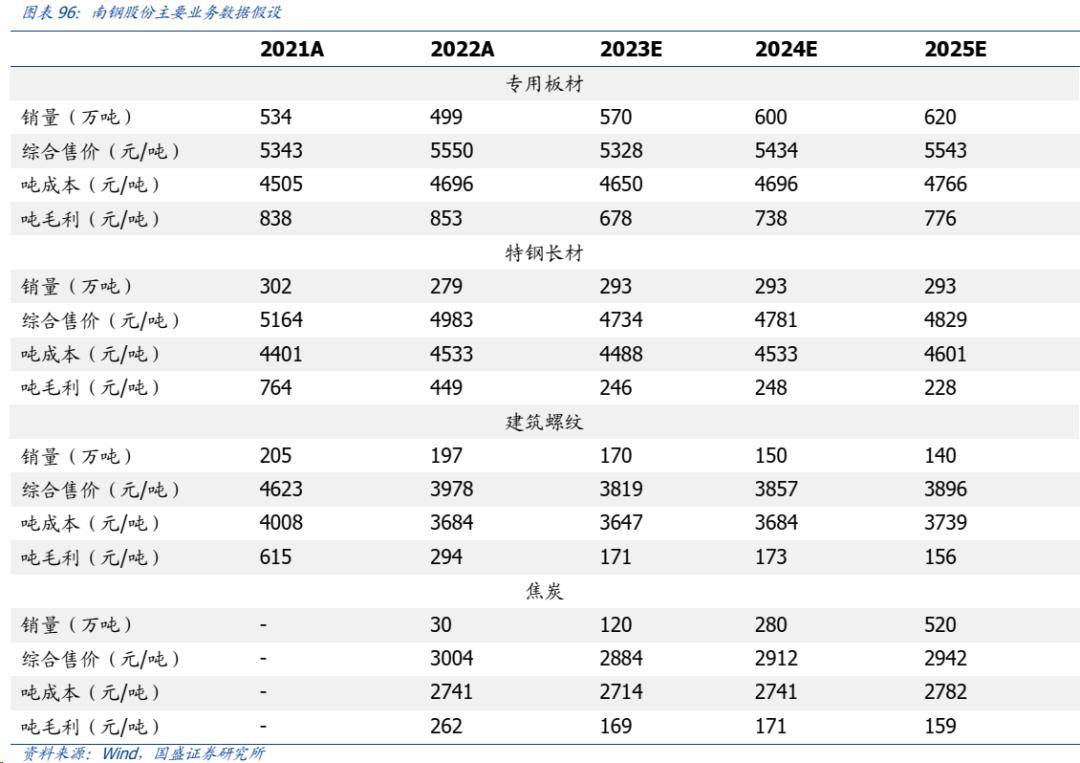

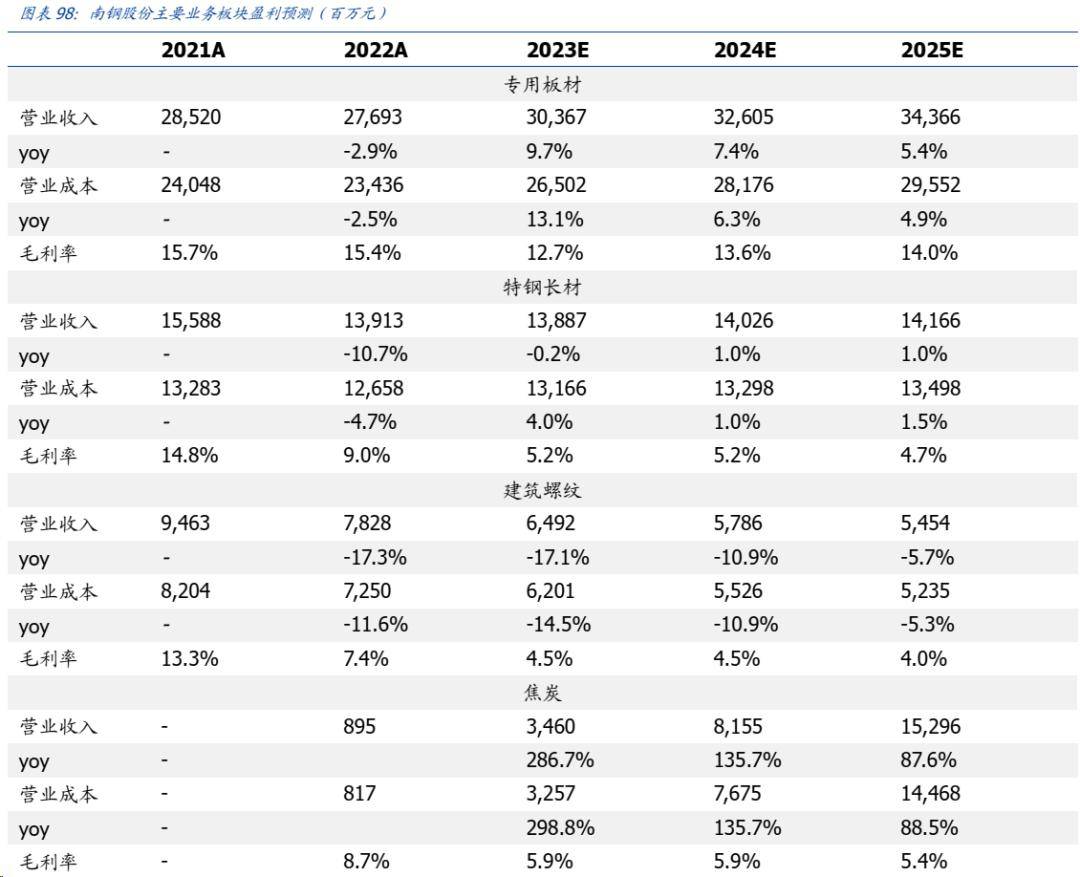

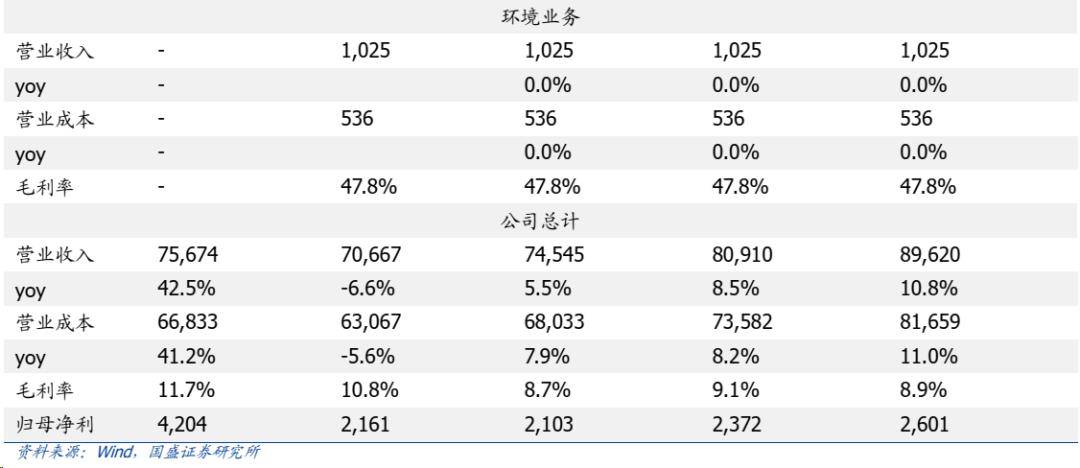

售价方面,考虑到公司产品结构一直在升级,下游需求也有望保持稳定,假定2023年-2025年公司专用板材销售价格涨幅分别为-4%、2%、2%;特钢长材销售价格涨幅分别为-5%、1%、1%;建筑螺纹销售价格涨幅分别为-4%、1%、1%,焦炭销售价格涨幅分别为-4%、1%、1%。

销量方面,在下游板材需求稳步增长背景下,考虑公司产能上限,假定2023年-2025年公司专用板材销量涨幅分别为14%、5%、3%;特钢长材销量涨幅分别为5%、0、0;建筑螺纹销量涨幅分别为-14%、-12%、-7%,焦炭销量涨幅分别为303%、133%、86%。

毛利方面,公司处于加工环节,毛利保持相对来说比较稳定状态,假定2023年-2025年公司专用板材吨毛利分别为678元/吨、738元/吨、776元/吨;特钢长材吨毛利分别为246元/吨、248元/吨、228元/吨;建筑螺纹吨毛利分别为171元/吨、173元/吨、156元/吨,焦炭吨毛利分别为169元/吨、171元/吨、159元/吨。

费用方面,公司费用控制得当,近三年来营业费用及管理费用占比稳定,考虑到行业产能限制政策等因素影响,预计公司费用端波动不大,销售费用率假设2023年~2025年分别为0.49%、0.51%、0.50%;管理费用率假设2023年~2025年分别为1.88%、1.87%、1.87%;研发费用率假设2023年~2025年分别为3.03%、3.15%、3.09%。

基于以上假设,预计2023年~2025年公司营业收入分别为745.4亿元、809.1亿元、896.2亿元,同比分别增长5.5%、8.5%、10.8%;毛利率分别是8.7%、9.1%、8.9%;归母净利分别为21.0亿元、23.7亿元、26.0亿元。

公司专注于中高端专用板材及特钢长材制造,受益于产品结构改善以及股东赋能,其盈利呈现出持续改善特征,参考公司近三年来估值变动情况,我们大家都认为公司估值有明显修复空间,近三年估值中枢区域对应市值337亿左右,估值高位区域对应市值490亿左右,首次覆盖,给予“买入”评级。

下游汽车、油气、机械等领域需求可能由于行业或突发事件的原因出现超预期下滑。

特别声明:《证券期货投资的人适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施。通过微信形式制作的本资料仅面向国盛证券客户中的专业投资者。请勿对本资料做任何形式的转发。若您非国盛证券客户中的专业投资者,为保证服务质量、控制投资风险,请取消关注,请勿订阅、接受或使用本资料中的任何信息。因本订阅号难以设置访问权限,若给您造成不便,烦请谅解!感谢您给予的理解和配合。

重要声明:本订阅号是国盛证券能源钢铁团队设立的。本订阅号不是国盛能源钢铁团队研究报告的发布平台。本订阅号所载的信息仅面向专业投资机构,仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。本订阅号所载的信息均摘编自国盛证券研究所已经发布的研究报告或者系对已发布报告的后续解读,若因对报告的摘编而产生歧义,应以报告发布当日的完整内容为准。本资料仅代表报告发布当日的判断,相关的分析意见及推测可在不发出通知的情形下做出更改,读者参考时还须及时跟踪后续最新的研究进展。

本资料不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议,不能够等同于指导具体投资的操作性意见,普通的个人投资商若使用本资料,有一定的概率会因缺乏解读服务而对报告中的关键假设、评级、目标价等内容产生理解上的歧义,进而造成投资损失。因此个人投资商还须寻求专业投资顾问的指导。本资料仅供参考之用,接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断,应自主作出投资决策并自行承担投资风险。返回搜狐,查看更加多

上一篇: 物理指标预测主动脉扩张准确率达98% 下一篇: 【48812】镀铜、镍、金、锡和锡铅制程术语手册